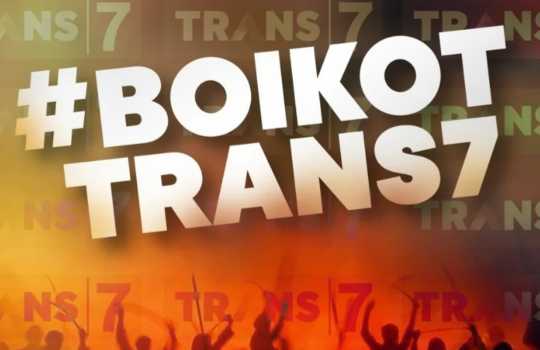

Literatur – Belakangan ini publik dikejutkan oleh Tayangan Xpose Uncensored Trans7 yang menyinggung kehidupan pesantren. Hal ini menjadi bukti tentang rapuhnya batas antara “menyajikan informasi” dan “menyentuh ranah suci”. Satu kalimat yang dianggap remeh “santrinya minum susu aja kudu jongkok” berujung pada gelombang kemarahan publik, tagar #BoikotTrans7, hingga permintaan maaf resmi dari pihak stasiun televisi.

Kasus ini memperlihatkan bagaimana media yang seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi justru bisa berubah menjadi sumber luka sosial ketika abai terhadap etika dan sensitivitas budaya. Dalam konteks masyarakat religius seperti Indonesia, agama bukan sekadar keyakinan pribadi, tapi identitas sosial dan sumber harga diri kolektif.

Karenanya, menyentuh ranah agama tanpa empati dan pengetahuan adalah tindakan yang berisiko tinggi baik secara moral maupun profesional.

Kebebasan Pers Bukan Kebebasan Tanpa Batas

Dalam dunia jurnalistik, kebebasan pers selalu dijunjung tinggi sebagai syarat mutlak bagi demokrasi. Namun, setiap kebebasan memiliki pagar etika.

Kebebasan tanpa tanggung jawab hanyalah bentuk lain dari anarki naratif.

Media boleh kritis terhadap praktik keagamaan, boleh mengulas dinamika pesantren, tetapi harus dilakukan dengan disiplin verifikasi dan penghormatan terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Bukan dengan sudut kamera yang merendahkan, bukan dengan narasi yang menggiring opini negatif, dan bukan dengan framing yang mempermalukan.

Jurnalisme yang sehat tidak hanya mencari kebenaran faktual, tapi juga mempertimbangkan kebenaran sosial, kebenaran yang menghormati martabat manusia dan nilai komunitas.

Persoalan mendasar dalam kasus Trans7 adalah kegagalan redaksi memahami konteks. Dalam upaya mengejar rating dan “klik”, media sering kali tergoda menghadirkan “sisi gelap” dengan gaya sinematik seolah semua yang berbau konservatif harus dibongkar, dipertanyakan, bahkan diejek.

Padahal, jurnalisme bukan teater. Jurnalisme menuntut presisi, empati, dan tanggung jawab.

Ketika media kehilangan rasa hormat terhadap subjek yang diliput, maka yang tersisa hanyalah hiburan murahan yang berselimut label “investigasi”.

Di sinilah krisis etika bermula: antara hasrat untuk viral dan kewajiban untuk bermoral.

Trans7 memang telah meminta maaf, namun permintaan maaf tanpa introspeksi hanyalah peredam sementara, bukan penyembuh luka.

Media memiliki dua tugas utama: menyampaikan informasi dan memberikan edukasi. Ketika menyentuh ranah agama, tugas kedua ini menjadi lebih penting.

Alih-alih mengumbar “keganjilan” kehidupan pesantren, media seharusnya mampu menjelaskan nilai-nilai di balik praktik tersebut.

Mengapa santri diajarkan adab tertentu? Mengapa ada tata krama yang berbeda di pesantren? Semua itu bukan bahan olok-olok, melainkan refleksi budaya yang lahir dari penghormatan terhadap ilmu dan guru.

Jurnalisme yang beretika akan mencari makna di balik peristiwa bukan sekadar keanehan di permukaannya.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memang memiliki pedoman perilaku penyiaran yang tegas: media tidak boleh menyiarkan konten yang mengandung penghinaan terhadap agama, lembaga pendidikan, atau simbol budaya. Tapi pedoman hanyalah teks; ia tidak akan hidup tanpa kesadaran moral di dalam redaksi.

Yang dibutuhkan adalah cultural literacy kemampuan memahami konteks sosial dan religius sebelum menekan tombol “tayang”. Di era digital, kesalahan sekecil apa pun bisa membesar jadi badai. Karena itu, jurnalis perlu belajar tidak hanya cara menulis berita, tapi juga cara menghormati nilai.

Etika jurnalistik bukan sekadar kode; ia adalah nurani profesi. Dalam menyentuh ranah agama, media harus berjalan di atas keseimbangan tipis antara kritik dan penghormatan.

Tugas jurnalis bukan untuk menjadi hakim moral, tetapi jembatan pemahaman antara dunia modern dan nilai-nilai tradisi.

Jika media gagal memegang keseimbangan itu, maka ia akan kehilangan fungsi sosialnya bukan lagi penjaga kebenaran, melainkan produsen kebisingan.

Kasus Trans7 seharusnya menjadi alarm bagi seluruh media: jangan jadikan agama sebagai objek hiburan. Di balik tayangan yang menyinggung pesantren, ada luka kolektif yang menandakan satu hal: masyarakat masih peduli pada martabat spiritualnya.

Dan bagi media, peduli pada martabat publik adalah inti dari jurnalisme yang beretika.

Etika jurnalistik bukan penghalang kreativitas, melainkan pagar yang menjaga agar kebebasan tetap bermakna. Karena di negeri yang plural seperti Indonesia, berita bisa menyalakan terang atau menyalakan api.